Martín Espada, Puerto Rico-E.U.

Por:

Martín Espada

Traductor:

Óscar Sarmiento

Flores y balas

Cuba y Puerto Rico son

de un pájaro las dos alas,

reciben flores o balas

en el mismo corazón.

Lola Rodríguez de Tió

Tatúame la bandera de Puerto Rico sobre el hombro.

Tíñeme la piel roja, blanca y azul, no los colores

que revientan en las paradas de feriados o se descascaran sobre las tumbas

de los veteranos de guerra de los Estados Unidos: los colores de Cuba al revés:

una bandera para los rebeldes en los cerros de Puerto Rico, soñados

por los exiliados puertorriqueños en el Partido Revolucionario de Cuba,

barbudos y de gafas en el aguanieve de Nueva York.

Magos extraviados camino a Belén. Eso

fue en 1895, el mismo año que murió José Martí,

poeta baleado sobre un caballo blanco en su primera batalla.

Tatúame la bandera de Puerto Rico sobre el hombro,

por si para siempre el frío me cierra los ojos

y los doctores no logran explicar la causa de la muerte:

tú sabrás que morí como José Martí,

flores y balas en el corazón.

Que cantaremos

Santa te llamo: lavas platos en el comedor popular, instruyes a hombres

que no pueden escribir sus nombres, enseñas poesía a los adictos,

y me imagino esta vez a un San Sebastián mujer voluptuosa,

sin flechas esta vez, túnica blanca deslizándose a la cintura, esa torsión

en el éxtasis después del roce de una invisible mano, los ojos verdes

elevándose al cielo, aunque sabemos que no hay Dios en Paterson.

Pero en la clase de poesía hoy les diste a los adictos un poema y te cantaron

el poema de vuelta, Alcen cada voz y Canten, así es que lo hicieron,

incluso el hombre con un solo brazo, y entonces sus voces se volvieron humanas otra vez:

no el aullido de los lobos a los que en el acto la policía les dispara después de la puesta de sol

voces de iglesia, voces de escuela, voces de antes que la jeringa inundara

sus cuerpos y ahogara todas las canciones, todos los poemas que conocían.

Me imagino a Víctor Jara exhortando a la multitud en Santiago a cantar

la última estrofa de su Plegaria del Labrador: levántate y mírate las manos,

y cómo la multitud le cantó la canción

de memoria al cantante, incluso las palabras que cantó como si pudiera

vislumbrar el golpe, el revolver del oficial en su oreja: ahora y en la hora

de nuestra muerte, amén.

Después los adictos en un círculo de sillas plegables se pusieron de pie por ti,

hablándole de Dios en Paterson a la profesora herética, intentando alcanzar

tus manos como si pudieran regresar el espíritu de tu piel

al refugio donde duermen de noche, tocándote del modo

que a veces te toco, no por deseo sino por asombro, diciéndome

a mí mismo que no te imaginé, que estás aquí, que cantaremos.

El pie derecho de Juan de Oñate

para John Nichols y Arturo Madrid

En el camino a Taos, en el pueblo de Alcalde, la estatua de bronce

de Juan de Oñate, el conquistador, vigilaba desde su caballo.

Tarde una noche una sierra le cercenó el pie derecho, tableteando

por sobre el hueso del tobillo, mientras el espíritu de Oñate

escarbaba y aullaba como un perro atrapado en el cuerpo de bronce.

Cuatro siglos atrás, después que su cañón disparó para quemar cientos

de cuerpos y ennegrecer los muros de adobe del pueblo de Acoma,

Oñate dio un giro sobre su sorprendido caballo y dictó su proclama:

todos los hombres de Acoma mayores de veinticinco serían castigados

mediante amputación del pie derecho. Cuchillos españoles aserraron tobillos;

manos españolas arrojaron pies sobre pilas como pescados en el mercado.

Hubo oraciones y llanterío en un lenguaje que Oñate no hablaba.

Ahora, en el aeropuerto de El Paso, al frente del río de Juárez,

otra estatua de bronce de Oñate se eleva sobre un caballo congelado de furia.

Los padres de la ciudad estrellan botellas de champaña contra las patas del caballo

para bautizar la estatua, y el espíritu de Oñate recuerda la sierra

rebanando el hueso de su tobillo. El pueblo de Acoma permanece intacto.

Millares de pies morenos cruzan la frontera, el desierto

de Chihuahua, los lugares bajos del Río Grande,

los puentes de Juárez a El Paso. Oñate se mantiene vigilante, erguido

en su caballo sobre el Río Grande, la ley del conquistador

enrollada a la mano, anonadado como un hombre de pie amputado,

espíritu que escarba y aúlla como un perro en un cuerpo de bronce.

Ahora te pronuncio muerto

Para Sacco y Vanzetti, ejecutados el 23 de agosto de 1927

La noche de su ejecución, Bartolomeo Vanzetti, un inmigrante

italiano, vendedor de pescado, anarquista, le dio la mano y las gracias

a Warden Hendry. Quiero perdonar a algunas personas

por lo que ahora me hacen, dijo Vanzetti, atado

a la silla que arrojaría dos mil voltios por su cuerpo.

Los ojos del guardia estaban húmedos. Seca su boca. El guardia

oyó su propia voz croar: De acuerdo a la ley ahora te pronuncio muerto.

Ninguno lo pudo oír. Con la misma mano que le dio la mano

a Bartolomeo Vanzetti, Warden Hendry, de la Prisión de Charlestown,

saludó al verdugo que agarró la palanca del interruptor para tirarla hacia abajo.

Los muros de la Prisión de Charlestown se hicieron ruinas, polvo, llovizna.

Hay una escuela donde quedaba la prisión; en los pasillos resuena

el español de los dominicanos, el portugués de los portugueses de Cabo Verde,

el creole de Haití. Ninguno puede oír las últimas palabras de Vanzetti

o el aullido de miles en el parque Boston Common cuando les llegó la noticia.

Después de medianoche, a la hora de la ejecución, Warden Hendry

se sienta en la cafetería, la mano temblorosa como en estado de choque, el arroz

salta lejos de su tenedor, así que no logra comer aunque lo asalte el hambre,

balbuceando las palabras que solo él puede oír: ahora te pronuncio muerto.

Regreso

245 Wortman Avenue

East New York, Brooklyn

Cuarenta años atrás sangré en este pasillo.

La media luz amarilleaba el ladrillo

como el ángel de la vivienda pública.

Esa noche llamé a cada puerta y escuché tras cada una:

en 1966 había una guerra en la televisión.

Sangre goteó sobre el piso como un aceite de mi propio motor.

Sangre se precipitó por una resquebrajadura de mi cuero cabelludo.

Sangre se espumó en mis dos manos; sangre arruinó mis zapatos.

El muchacho que disparó la lata a mi cabeza en la calle

le imprimió la sangre que pudo a sus evasivas piernas.

Yo golpeé en cada puerta para pedir ayuda, esparciendo una plaga

de huellas sangrientas por el camino al departamento 14F.

Cuarenta años más tarde me paro en el pasillo.

El ángel tenue de la vivienda pública anda demasiado exhausto

para recibirme. Mi mano presiona

contra la puerta del departamento 14F

como un pulpo que se pega al vidrio de un acuario,

la sangre repica detrás de mis orejas.

Escucha tras cada puerta: hay una guerra en la televisión.

El rostro en el sobre

para Julia de Burgos (1914-1953)

Julia era alta, tan alta, decían los murmullos,

que los sepultureros le amputaron las piernas por la rodilla

con tal de meter su cuerpo en el ataúd citadino

del entierro en Potter’s Field.

Muriendo en una calle de East Harlem:

sin haber sido dada de alta

del hospital Goldwater Memorial,

sin cartas de Puerto Rico, sin poemas.

Sin su nombre, sólo tres palabras

como tres centavos robados de su cartera

mientras se dormía la última botella de ron;

el ataúd de Julia navegó a un puerto

donde los muertos se quedan de pie bajo la lluvia

pacientes como olvidados paraguas.

Todos sus poemas fluían azul de río, café de río, rojo de río.

Su Río Grande de Loíza era un pedazo azul de cielo caído;

su río era una franja ensangrentada siempre que el torrente

estallaba y los montes vomitaban lodo.

Un monumento se levantó en el cementerio de su pueblo.

Hubo parques y escuelas. Se la recordó.

Pero sólo los desconocidos, los nombres arrancados mientras sus rostros

se apartaban de trabajo o de sueño, podían devolverle su nombre a Julia

con la gracia de un vagabundo regresando la billetera de un extraño.

Años más tarde un desconocido de Puerto Rico,

encarcelado en una ciudad llamada Hartford, leía su poema

acerca del gran río de Loíza hasta que el río se desbordó

por la llave de la cañería en su celda y roció su cuello.

Lentamente, cada noche, mientras la luz fluorescente se preocupaba

y amenazaba con irse, él pintaba el rostro de Julia

en un sobre: su pelo en ondas negras, sus labios rojos,

sus cejas tan delicadas que casi temblaban. Finalmente,

meticuloso como un ladrón, inscribió las palabras: Julia de Burgos.

Nunca habría podido guardar tal tesoro bajo la almohada

así que deslizó una carta en el sobre

y lo envió todo lejos, volando por lo oscuro

a encontrar mis sorprendidas manos.

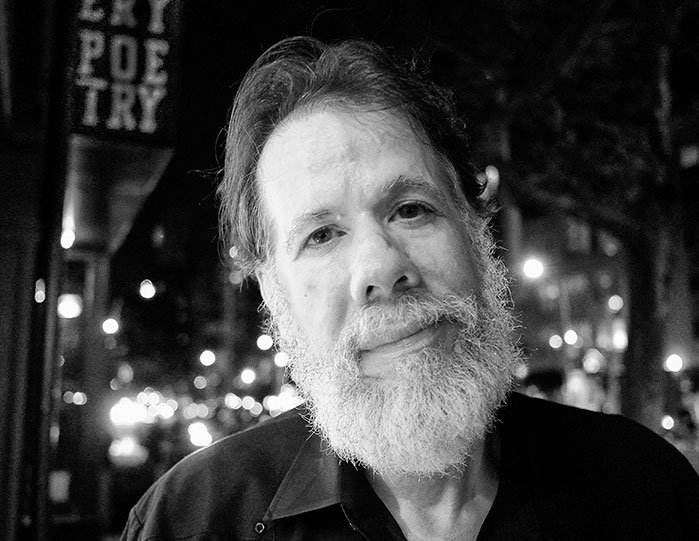

Martín Espada nació en Brooklyn, Nueva York, en 1957, de ascendencia puertorriqueña. Ha publicado una veintena de libros como poeta, editor, ensayista y traductor. Entre sus poemarios están: Floaters (2021), ganador del Premio Nacional del Libro, Vivas a los que han fracasado (2016), La república de la poesía (2006), Alabanza (2003), Imagina los ángeles de pan (1996) y Ciudad de tos y radiadores muertos (1993). Su obra ha sido reconocida con el Premio de Poesía Ruth Lilly de 2018, el Premio Conmemorativo Shelley de la Sociedad de Poesía de America, el Premio Robert Creeley, el Premio Literario del Centro Cultural Nacional Hispano, la Beca de la Academia de Poetas Americanos y la Beca Guggenheim. La república de la poesía fue finalista del Premio Pulitzer.

El poema titular de su colección Alabanza, sobre los acontecimientos del 11 de septiembre, ha sido ampliamente antologizado e interpretado. Su libro de ensayos, Zapata’s Disciple (1998), censurado en Tucson cuando el estado de Arizona declaró ilegal el Programa de Estudios México-Americanos, ha sido publicado en una nueva edición por Northwestern University Press. Espada fungió como abogado de inquilinos en la comunidad latina de Boston antes de ser nombrado profesor de inglés en la Universidad de Massachusetts-Amherst.