Desplazamiento Forzoso: Exilio Cultural y espiritual

Por: Alfredo Vanin

I Cumbre Mundial de la Poesía por la Paz de Colombia

Hay guerras que se emprendieron para liberarse. Pero hay guerras que se vuelven aniquiladoras o dolorosamente nos fragmentan. El nuestro es un conflicto que nació bajo la impronta de las reivindicaciones y luego fue desplazándose bajo los caprichos de nuevos señores de la guerra hasta desnaturalizarse.

Porque nuestra guerra que surge de la necesidad de crear justicia, de resistir los desalojos del capital, se convierte en un suplicio, en luchas por el territorio para empollar huevos de serpiente, alimentada no sólo por la codicia que nuestra burguesía ostenta desde tiempos republicanos, sino también por su intolerancia que sembró en el pueblo ataduras fuertes a su miseria y a su destino, pero escindió en su alma. Le enseñaron a verse como no era, a renegar de sí mismo para ser otro, porque tenía que ascender socialmente negándose, de indio o negro a blanco, de pobre a potentado, de sirviente a creador de servidumbres, a renegar de sus orígenes, si quería ser alguien. Le enseñaron a no valorar lo que era y lo convirtieron en esquizofrénico cultural y mental. Lo que es peor, a odiarse a sí mismo y a sus congéneres.

Y cuando ese pueblo se rebeló, le crearon una violencia satánica, de la que se apropió porque era parte de nuestra historia: lo hicieron descuartizar o amanecer siempre con un cadáver familiar al lado, para que renegara de cualquier intento de construir una sociedad justa.

La nuestra es una pesadilla de pacificación recurrente desde los brumosos tiempos de la colonia hasta las hegemonías políticas actuales. Entre mayor poder adquieren nuestros magnates, menores prebendan sueltan. Y ahora atizan otra guerra, no la que surgió de los clamores populares, sino la guerra pervertida que lleva a la masacre sin explicaciones.

Creo, entonces, que el desplazamiento ha sido una constante en nuestra patria. El exilio espiritual o material ha sido una búsqueda inclemente de oportunidades de vida o de ascenso social, o de negación cultural. Ya sea escapando de la explotación, de la bestialización o de la guerra. En el mismo país o hacia otros países. Por las ideas, han sido incontables los exiliados. Por la injusticia, son incontables ya los muertos. Ello nos ha convertido en perpetuos amenazados y exiliados de la tierra, y, lo que es peor, del espíritu.

El canto de morboso despecho de las cantinas, la maledicencia familiar y de los amores rotos, el tomar el primer camino imaginario que te ofrezcan, nos evidencian como exiliados.

Porque la guerra no es simbólica, lo que ocurre es que crea símbolos, porque reproduce poderes históricamente negados y condena a un pueblo bueno a la barbarie.

Un poeta turco cantaba en versos que el exilio era peor que la muerte. Una mujer chocoana decía en un testimonio televisado que la vida tenía razón de ser donde había un pedazo de tierra y unas matas para el pan diario. Y si ya no es posible velar a sus parientes y amigos muertos, el desarraigo es la muerte.

Ese desarraigo fue largamente preparado. La ideología retrógrada y la economía moderna de nuestros países con desarrollo prestado e impostado, fueron moldeando perversamente los exilios. Hizo ver a las etnias y culturas primero como salvajes a las que habría que superar con la cultura de la pseudocivilización; luego la vio como exóticas, dignas de venderse; y ahora representan un obstáculo para la globalización y es necesario quitar de en medio todo lo que signifique resistencia contra los mercados.

No se legalizan las drogas porque el mercado internacional desaparecería. No se detiene políticamente la guerra, en su versión más despiadada, porque las transnacionales lo impiden; no se puede dejar quietos a los pueblos en sus asentamientos porque esas tierras deben pasar a manos del nuevo latifundio.

En esta continua expulsión, el mundo espiritual se derrumba, sus bases materiales se diluyen. Pero lo que no entiende la prepotencia de una clase monopólica y sus émulos es que ella se juega también la disolución, así sea a largo plazo. Sus ganadas aumentan a grandes salatos, pero sus bases son cada vez menos legítimas, así elija todos los presidentes que quiera, así conforme estructuras de poder y castigo aparentemente necesarias contra el desgobierno que ella misma ha creado.

Religiosidad fundamentalista para unos, arte para otros, suicidio para pocos, la salida del exilio es caótica. Se trata entonces de que el alma de nuestros pueblos pueda por fin salir libremente a contar su vida y a pensar lo que quiere. Se trata de reunir los pedazos sueltos, los fragmentos de un país y con ellos reconstruir la vida, con las fuertes herramientas de la convicción, con la negociación política con todos los actores sociales que sufren la guerra, con los grupos étnicos indígenas, negros y mestizos, campesinos y urbanos, pero también con las frágiles pero invencibles armas de la poesía.

Medellín, junio de 2003.

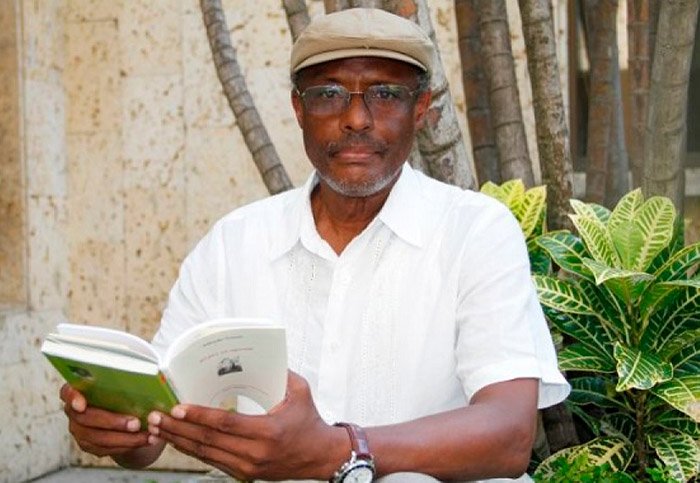

Alfredo Vanín nació en las orillas del río Saija, Cauca, pacífico colombiano, el 29 de noviembre de 1950. Es uno de los más sobresalientes escritores afrocolombianos. Es poeta, novelista, cuentista, profesor, tallerista literario, periodista, ensayista, investigador cultural, etnólogo y editor. Realizó estudios de Literatura y Antropología. La Universidad del Cauca le otorgó el título Honoris Causa en Literatura, en 2012.

Ha publicado los libros de poesía: Alegando que vivo, 1976; Cimarrón en la lluvia, 1991; Islario, 1998; Desarbolados, 2004; Jornadas del tahúr, 2005; Obra poética (Antología), 2010.

Como recopilador de la tradición oral afrocolombiana, publicó la compilación El príncipe Tulicio. Cinco relatos orales del litoral Pacífico, 1986. Publicó los libro de relatos Viajes por la Tierra, 1994; El tapiz de la hidra, 2003; Historias para reír o sorprenderse, 2005 y las novelas Otro naufragio para Julio, 1983; y Los restos del vellocino de oro, 2008.